財産管理や契約の権利を保護・支援する「成年後見制度」

親が亡くなった後、障害のある子の財産の管理、契約などはどうするのか。もちろん、自己管理ができる人であれば問題はありません。しかし、判断能力が不十分な人や、将来的に判断能力が低下する可能性がある人は、その人の不利益にならないように、サポート体制を整えておく必要があります。その代表的な制度が、「成年後見制度」です。

この制度では、家庭裁判所に申立てをして援助者を選びますが、選ぶ時点で本人に判断能力が不足している場合は「法定後見制度」を、将来、本人または親自身の判断能力が不十分になったときに備える場合は「任意後見制度」を利用します。

法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」に分かれており、本人の判断力の程度によって援助者が「成年後見人」「保佐人」「補助人」の3種類から選ばれ、それぞれ与えられる権限が異なります。任意後見制度では、将来のためにあらかじめ援助者である「任意後見人」を決め、公正証書で契約をしておきます。

法定後見制度の申立てに当たっては、ケアマネージャーやケースワーカーなどの福祉関係者に作成してもらう「本人情報シート」や、主治医に作成してもらう家庭裁判所指定の「診断書」が必要になります。

診断書には「判断能力についての意見」欄があり、医師がここにチェックを入れます。これを目安にして、後見、保佐、補助のいずれに申立てるかを検討し、裁判所に申立てます。

成年後見制度は2つ |

|

任意後見制度 |

| 法定後見制度 (すでに判断能力が 不十分なとき) |

判断力に応じて

①後見②保佐③補助に区分される。

| 後 見 | 保 佐 | 補 助 | |

| 本人の判断能力 | 判断能力は欠けている のが通常の状態 |

判断能力は著しく不十分 | 不十分 |

| 成年後見人等が同意 または取り消すことが できる行為(同意権・ 取消権) |

日常の買い物など生活に 関する行為を除く原則す べての法律行為 |

土地・建物を貸したり 返してもらったりするこ と、借金、贈与、相続の 承認や放棄、新築・改 築・増築などの重要な財 産行為(民法13条1項の 重要な財産行為) |

土地・建物を貸したり 返してもらったりするこ と、借金、贈与、相続の 承認や放棄、新築・改 築・増築などの重要な 財産行為(民法13条1項 の重要な財産行為)の 一部に限られる(本人の 同意が必要) |

| 成年後見人等が代理する ことができる行為 (代理権) |

財産に関するすべての 法律行為 |

申立ての範囲内で裁判所 が定める特定の行為 (本人の同意が必要) |

申立ての範囲内で裁判所 が定める特定の行為 (本人の同意が必要) |

- 同意権……

本人が重要な法律行為を行う際に、その内容が本人に不利益がないかを検討し、問題がない場合に後見人等が同意する権限。 - 取消権……

本人が後見人等の同意を得ずに行った重要な法律行為を無効なものとして取り消す権限。 - 代理権……

本人に代わって契約などの法律行為ができる権限

成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の主な仕事としては、次のものが挙げられます。

- 本人の預貯金の出し入れや不動産の管理。

- 本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶなどの法律行為。

いずれも、本人の意思を尊重し、健康状態や生活状況に配慮しながら、財産の管理や必要な契約の手続きをサポートすることが基本となっています。ただ、財産管理といっても本人に代わって株や債券などを運用したり、本人所有の財産を借りたり贈与したりすることはできません。また、介護をしたり、買い物をしたりするなど日常生活に関わる支援もできません。

- 財産管理

- 現金、預貯金の管理

- 日々のお金の管理

- 公共料金、介護保険料などの支払い

- 不動産の管理

- 年金などの受領

- 株式や有価証券などの金融商品の管理

- 税務処理(確定申告、納税など)

- 身上監護

- 入退院の手続き、医療費の支払い

- 施設への入所・退所契約

- 介護などが必要になったときの手続き

- 日用品の購入

- 食事や排泄の介助、病院への送迎など

- 医療行為への同意

- 身元保証人、身元引受人、入院保証人などへの就任

- 本人の居住を定めること

- 婚姻、離婚、養子縁組・離婚、認知などの代理 など

成年後見人等は家庭裁判所が決定します。成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は、障害者本人の支出と収入を把握したうえで、中長期的な見通しを考えて収支計画や看護・医療の計画を立てます。そのため、成人後見人等になった当初には財産目録をつくったり、年間収支の見込みをつくったりして、家庭裁判所に提出します。

成年後見人等を誰にするかは、家族で相談したうえで、家庭裁判所に候補者を提出することができます。

この候補者は家族や親族でもいいのですが、最終的に決定するのは裁判所になります。たとえば、障害者本人がかなりの財産を所有している場合などは、候補者以外の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)を選任することもあります。これに対する不服申立てはできません。

後見人を監督する後見監督人がつくこともあります。障害のある人をサポートするはずの成人後見人や保佐人、補助人が、ときには財産を着服するなどの不正を働くことがないとは言い切れません。そこで、家庭裁判所は、成年後見人等が適切に財産を管理しているかを監督するため、1年に1回程度、財産や生活状況などについて報告書を提出するよう求めています。

さらに家族などの希望や裁判所の判断で、後見人を監督する人として、任意で「後見監督人」を選任することもできます。このような制度によって障害のある人も安心して暮らすことができます。

以下に当てはまる人は、後見人の仕事をする意思があっても、選任されることはありません。

- 未成年者

- 家庭裁判所で成年後見人、保佐人、補助人を解任されたことがある人

- 破産者

- 被後見人に対して訴訟をしているまたは訴訟したことのある人、ならびにその配偶者と直系血族

- 行方不明の人

成年後見人を利用するには、利用する本人が住んでいる地域の家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立てできるのは、本人、配偶者、四親等内の親族ですが、身寄りのない人などは市区町村長が申立てできることになっています。

申立てをするには、一連の書類が必要となり、印紙代などの費用がかかります。

- 書類……

- 申立書

- 診断書(家庭裁判所が定める様式のもの。費用は病院ごとに異なる)

- 本人の戸籍謄本、住民票

- 成年後見人等候補者の住民票

- 財産関係の資料コピー など

さらに、本人の精神状態を鑑定する場合があります。その際には診断書とは別に裁判所が医師に依頼します。医療機関によって異なるため金額の幅が広く、5万~10万円程度の鑑定費用がかかります。

詳細は、家庭裁判所で確認することができますが、まずは障害がある人が住んでいる市区町村の社会福祉協議会に相談することをお薦めします。

- 費用……申立て手数料:800円分の収入印紙*

- *保佐や補助において、代理権や同意権を付与する審判を同時に申し立てる場合には、さらにそれぞれにつき800円分の収入印紙が必要になります。

- 登記手数料:2,600円分の収入印紙

- 切手代:約4,000円分

- 鑑定料:5万~10万円程度(申立て後、鑑定が必要になった場合)

成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人に対しては、被後見人の財産から報酬が支払われます。ただし、報酬額は法律で決まっているわけではありません。申立てをした際に、裁判官が仕事の内容や被後見人の財産などを考慮して決めます。

例えば、成年後見人が通常の仕事をした場合の目安は月額2万円です。管理する財産が多く、1000万~5000万円以下の場合は3万~4万円、財産が5000万円を超える場合には5万~6万円が目安となります。

法定後見制度はすでに判断能力が不十分な人が利用する制度ですが、任意後見制度は主に認知症などで将来的に判断能力が低下した場合に備える制度です。

したがって、任意後見制度は障害者の親が認知症になったとき、あるいは障害のある人の判断能力が衰えたときのために検討しておく制度といえます。あらかじめ信頼できる任意後見人候補者(任意後見受任者)と、受任者に自分の代りにしてもらいたいことを「任意後見契約」で決めておきます。任意後見契約は公正証書によって結びます。

そのうえで、本人の判断能力が低下したときに、本人や配偶者、親族などが本人の住所地の家庭裁判所に申立てをします。本人以外が申立てをする場合は、本人の同意が必要になります。申立て後に、家庭裁判所で任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されると、任意後見契約の効力が生まれ、任意後見人の仕事が始まります。

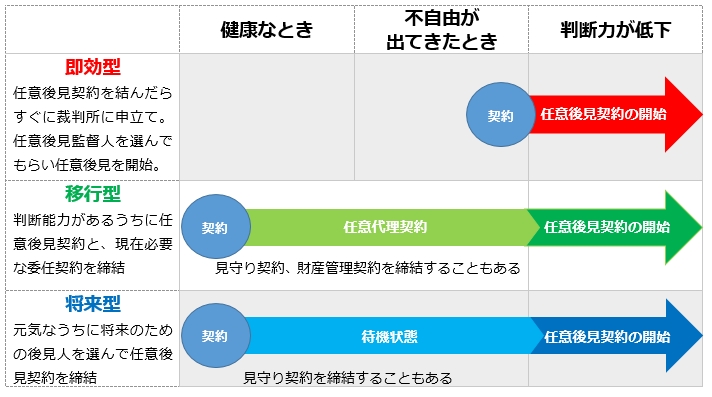

法定後見制度では後見人は裁判所が選びますが、任意後見制度では自分で後見人を選ぶことができます。また、後見の内容についても自由に決めることができます。任意後見契約には、「即効型」「移行型」「将来型」の3つの契約形態があります。

即効型は契約するとすぐに後見に入るタイプ、移行型は少しずつ後見を利用して必要になったときに本格的に利用を始めるタイプ、将来型はその名の通り将来のために契約するタイプです。

- 書類……

- 本人の戸籍謄本

- 本人の住民票

- 本人の印鑑登録証明書

- 任意後見受任者の住民票

- 任意後見受任者の印鑑登録証明書

- 費用……

- 公正証書作成の手数料:11,000円

- 登記嘱託手数料:1,400円

- 法務局に納める印紙代:2,600円の収入印紙

- 切手代:約540円

- 正本謄本の作成料:1枚250円×枚数

- 不利な契約をしたり、だまされてモノを買ったりした際の取消権が認められていない。

- 任意後見契約に記載した代理権しか行使できないため、依頼したことを明確に示しておく必要がある。