こどもの心臓病というと、病院にずっと入院していなければいけないような重症な病気を想像される方が多いかと思います。実際は心臓病といっても、先天性心疾患、川崎病、不整脈、心筋症など多岐にわたっており、専門の病院で診る必要がある心臓病から、クリニックなどの外来で診ることのできるものまで幅広く存在します。以下では、心臓の基本的考え方からクリニックや外来で診ることができる症状から、専門病院で治療をうけなければならない心臓病まで、その大まかな知識をお子さんを見守る方々へお伝えするものです。

1-1 心臓はどこにあるのか、その大きさは?

通常心臓はみぞおちよりもうえ、胸の真ん中から少し左側にあります。

心臓の大きさは、赤ちゃんの場合は大きめのイチゴ(あまおう)くらいで、成人はにぎりこぶしくらいと考えてください。

1-2 心臓の部屋

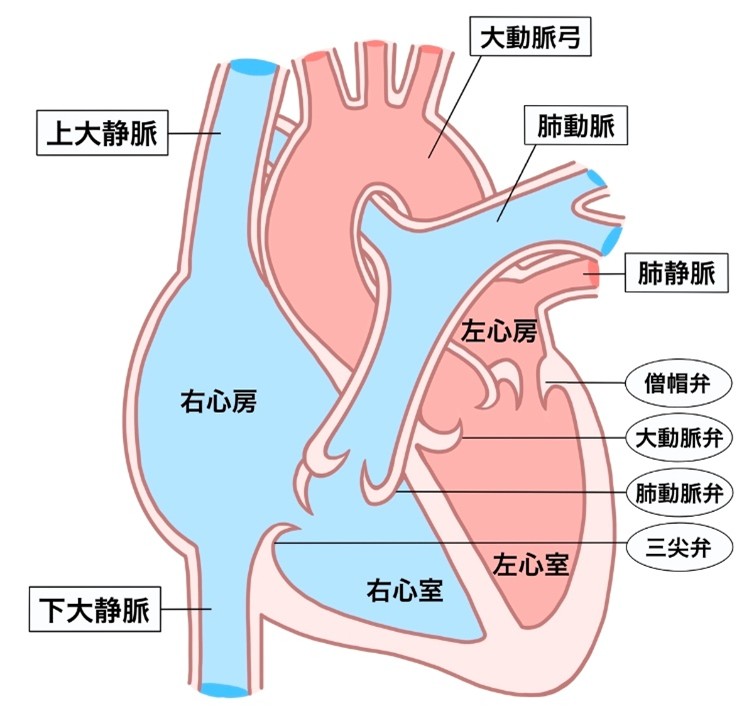

心臓には左右それぞれに心房と心室が 1つずつあり、4つの部屋にわかれています。

左右の心室の出口と入口に、それぞれ弁という逆流防止弁がついています。

1-3 動脈と静脈

心臓と全身の臓器をつなぐ血管には、①心臓から血液を送り出す血管を「動脈」といい、②全身の臓器から心臓に戻って来る血管を「静脈」といいます。この2種類があります。

1-4 心雑音について

小児科医は、診察のときに聴診器で心臓の音を注意深く聴きます。その際に通常では聴こえないはずの音が聴こえることがあり、この音を心雑音といいます。

心雑音があっても心臓病があるとは限りません。正常の心構造でも心雑音が聴こえることもあり、これを機能性心雑音や無害性心雑音といいます。

心雑音がある場合、何らかの構造異常がみつかることがあるため、念の為詳しい検査(超音波検査、心電図検査等)を行います。

2-1 先天性心疾患とはどんな病気か?

生まれつき(先天的に)心臓や血管の形が正常とは異なる病気を、先天性心疾患といいます。日本では100人に1人の割合(約1%)ですので、それほど稀なことではありません。

2-2 先天性心疾患の主な症状

先天性心疾患の症状は、それぞれの病気によって、症状の重さや症状が出現する時期に違いがあります。

多くの病気に共通する主な症状として、チアノーゼと心不全の2つがあります。

2-3 チアノーゼとは何か?

チアノーゼは顔色や全身の色が悪く、唇や指先が紫色になることです。とても寒いときに顔色が悪くなったり、プールで唇が紫色になるのもチアノーゼの1つですが、先天性心疾患ではチアノーゼになる原因が違います。

正常心では血液の流れは必ず一方通行で、動脈血と静脈血が混じり合うことはありません。ところが、先天性心疾患のなかには動脈血と静脈血が混じることでチアノーゼが生じることがあります。

2-4 心不全とは何か?

心不全は心臓のポンプ機能が弱くなり、全身に十分な血液を送り出すことができなくなることです。

2-5 心不全になると……

ここでは赤ちゃんの心不全の症状について説明します。

- 活気がない、顔色が悪い。

- 手足が冷たい。

- まぶたがむくんでいる。

- ミルクを飲むのに時間がかかる、一回に飲む量が少ない。

- 飲んだあと呼吸が荒い。

- 体重が増えない。

- 寝ていても呼吸が早い。(1分間に60回程度)

先天性心疾患にはたくさんの病気がありますが、大きく2つにわけると、チアノーゼのない「非チアノーゼ性心疾患」と、チアノーゼのある「チアノーゼ性心疾患」に分けられます。

3-1 非チアノーゼ性心疾患にはどんな病気があるの?

代表的なものとして

- 心室中隔欠損症

- 心房中隔欠損症

- 動脈管開存症

- 房室中隔欠損症

- 大動脈縮窄症

- 肺動脈弁狭窄症

- 末梢肺動脈狭窄症

- 卵円孔開存症

- 僧帽弁閉鎖不全症

などがあります。

3-2 チアノーゼ性心疾患

「非チアノーゼ性心疾患」に比べて、「チアノーゼ性心疾患」のほうが重い病気が多いです。全体の数は少なく、病気の種類が多いため、同じ病気のこどもの数が少ないのが特徴的です。

代表的なものとして

- ファロー四徴性

- 完全大血管転位症

- 両大血管右室起始症

- 三尖弁閉鎖症

- 総肺静脈還流異常症

- 右室型単心室症

- 純型肺動脈閉鎖

- 修正大血管転位

- エプスタイン奇形

- 総動脈幹遺残

- 左心低形成症候群

などがあります。

4-1 川崎病とは何か?

1967年に日本赤十字社中央病院(現・日本赤十字社医療センター)小児科の川崎富作博士が当初”急性熱性皮膚粘膜リンパ腺症候群”と報告した全身の中小の血管に炎症を起こす症候群です。その中でも心臓に酸素や栄養を供給する冠動脈に強い炎症を生じるのが特徴です。現在は世界共通で川崎病(Kawasaki disease)と呼ばれています。

4-2 東アジア地域に多い川崎病

日本では1970年から川崎病全国調査が行われていますが、患者数/罹患率は年々増加しており、近年では年間1万5千人以上が新規に診断されています。4歳以下の乳幼児が80%を占めます。日本、韓国など東アジア地域において頻度が高く、欧米諸国と比較し10倍以上です。兄弟例、親子例の報告も多くされています。

4-3原因は何か?

未だ特定されておらず、不明な点が多い病気です。東アジア地域に多いこと、また親子例や兄弟例も多いことから、川崎病になりやすい遺伝要因を持っている人に何らかの引き金(ウィルス感染? 細菌感染?)によってこの病気を発症するのではないかと考えられています。

4-4 どんな症状?

主要な症状は6つあります。

- 5日間以上続く発熱

- 初期には手足が赤くなったり、腫れ(むくみ)が出て、回復期には指先から皮膚がむける(膜様落屑)

- 色々な形の発疹がでる

- 眼が充血する

- 唇や喉が赤く腫れたり、いちご舌がみられる

- 首のリンパ節が腫れる

といったものです。

1歳前後の乳児ではBCG接種部位が赤く腫れあがることも多く、川崎病に比較的特徴的な症状で診断の参考になります。実際の症例写真については日本川崎病学会のHPに掲載されています。

4-5診断の方法

厚生労働省川崎病研究班作成の「川崎病診断の手引き」に基づいて診断します。上にあげた「6つの主要症状のうち5つ以上を満たすもの」が定型例です。ただし、「6つの主要症状のうち4つの症状しかなくても経過中に心臓超音波検査(心エコー)などの画像検査で冠動脈に病変が確認された場合」も川崎病(不定型例)と診断します。さらに、主要症状が4つ以下の不全型は、15-20%前後とされています。不全型であったとしても軽症というわけではなく、冠動脈病変の合併頻度が低くなるわけではありません。

4-6治療方法

基本的には入院が必要となります。現在、急性期の標準治療は大量免疫グロブリン点滴とアスピリン内服併用療法です。免疫グロブリンとは献血で得られた血液から、ガンマグロブリンというたんぱく質を抽出・精製し造られます。冠動脈病変(炎症の結果、冠動脈の壁が脆くなり、拡張したり、瘤が形成されることがあります)は第10病日前後から認められ始めることが多いため、第7病日以前に開始されることが望ましいとされています。この標準治療で80%程度は治療開始48時間以内に解熱し、他の症状も改善していきます。残り20%程度は解熱しない(不応)、あるいはいったん解熱しても再発熱(再燃)します。このような患者さんにどのような追加治療を行うかは議論中です。入院中は定期的に心エコー検査や心電図検査を行います。

4-7 合併症の可能性

心臓については弁膜症(僧帽弁逆流や大動脈弁逆流)や心膜炎、心筋炎を合併することがあります。他にも、肝機能障害、胆嚢炎などを合併することがあります。

4-8 治療経過や予後

急性期に冠動脈病変を生じなかった場合、外来で2、3か月ほど低用量アスピリンを続けることが多いのですが、日常生活や運動の制限は不要です。現在は昔に比べて冠動脈病変の頻度は減少傾向にありますが、未だに後遺症として冠動脈瘤が1%前後あり、稀ですが心筋梗塞を起こすこともあります。冠動脈瘤が残っている場合にはアスピリンなどの抗血栓治療を続ける必要があり、後遺症の程度や抗血栓治療の有無に応じて、運動制限などの対応が必要となります。

不整脈と言うのは、字のごとく脈が乱れることを意味します。実際は普通の脈拍より速くなる「頻脈」、または遅くなる「徐脈」と、リズムが狂う「期外収縮」に分けられます。

5-1 期外収縮は問題がないことが多い

不整脈になると、場合によっては正常な血液の流れに影響を及ぼします。しかし、特に子供の場合、一部の重い不整脈を除き、ほとんどの不整脈は問題がないか、少ない場合が多いです。実際によくみられるのは「期外収縮」で、特に学校などの検診でよく見つけられ受診されること多いものです。ほとんど自覚症状がなく、年長児では、多少の動悸を感じる場合がある程度です。正常の洞調律の中に、一拍ずつ異常な脈が入り込むのが「期外収縮」です。心房性(上室性ともいいます)と心室性に分類されます。心房性の場合、ほとんど問題になることは有りません。心室性の場合も問題になることは少なく、多少頻度が多くても連発しなければ、運動の制限や薬を使う必要はなく経過観察できることがほとんどです。“大丈夫”と言う判断は、いくつかの検査をした上で判断されます。

5-2 徐脈は症状がなければ問題ない

脈が遅くなる「徐脈」は、遅くなりすぎると、倒れたり、意識を失ったりする場合があります。年齢によりますが、脈拍は一分間に50~60回以下になります。通常、症状があった場合に心臓が原因かどうか調べて初めて病気がわかることが多いです。脈が多少遅くても、症状がなければ問題がないことが多く、特に運動をされているお子さんで見つかります。

5-3 頻脈は病院治療

脈が速くなる「頻脈」は、通常動悸を感じるか、ひどいと倒れたりする場合もあります。乳児では機嫌が悪くなったり、ミルクを飲まなくなったりします。脈拍は一分間に150から250回くらいとなります。頻脈を認めた場合は、まず安静にすることですが、基本的には病院で治療する必要があります。診断がつけば薬の内服治療となりますが、学童以上の難治例ではカテーテル焼灼術という方法で完全に治す場合もあります。

5-4 不整脈は病気の状態を医師に確認

一般に不整脈があると言われると心配されると思いますが、しっかりと病気の状態を把握し、どの位大丈夫で、何に注意するかをしっかり理解することが大事です。過剰な運動制限や心配につながらないよう医師にご相談ください。

6-1 心筋症とは

心筋症(しんきんしょう)は、心臓の筋肉(心筋)が何らかの理由で正常に働かなくなり、全身に十分な血液を送ることが難しくなる病気です。心臓は体のすみずみに酸素や栄養を届ける大切なポンプの役割をしています。その筋肉が弱くなったり、厚くなったり、固くなったりすることで、心臓のポンプ機能が低下してしまいます。

心筋症の種類

小児の心筋症には主に次の3つのタイプがあります。

- 拡張型心筋症…心臓の筋肉が薄くなり、心臓全体が拡がって弱くなる

- 肥大型心筋症…心臓の筋肉が異常に厚くなり、心臓の中がせまくなる

- 拘束型心筋症…心臓の筋肉が固くなり、拡がりにくくなる

これらのほかにも「不整脈原性右室心筋症」「左室緻密化障害」などのまれなタイプもありますが、ここでは代表的な3つを中心にご説明します。

6-2 心筋症は、なぜ起こるか?

心筋症は大人でも子どもでも起こりますが、小児の場合は原因がはっきりしないことが多い病気です。

主な原因と診られているもの

- 遺伝(家族性)

- 両親や兄弟に同じ病気がある

- ウイルスや細菌など感染症の後

- 心筋炎がきっかけ

- 代謝異常(体の中の化学反応の異常)

- 先天的な代謝の病気

- 全身性の病気や免疫異常

- 薬剤や毒素の影響

- 原因不明(特発性)

ほとんどの小児の心筋症でははっきりとした原因が分かりません。しかしながら、ご両親の生活や育児が直接の原因になることはありません。

6-3 心筋症の症状は?

症状は年齢や心筋症のタイプ、進行の早さによって異なります。初期は気づきにくいことも多く、進行すると徐々に症状が目立ってきます。

主な症状

- 息切れや呼吸が苦しそうになる

- 運動時や泣いたとき、あるいは安静時でも苦しそうになる

- すぐ疲れてしまう、遊ばなくなる

- 顔色が悪い・青白くなる(チアノーゼ)

- 食欲不振やミルクの飲みが悪い、体重が増えない(乳幼児)

- むくみ(顔や足、まぶたなどが腫れる)

- 動悸(ドキドキ、胸がバクバクする)

- めまい、ふらつき、失神(意識を失う)

- お腹が張る・肝臓が大きくなる

- おしっこの量が減る

重症の場合

- ぐったりして動かない、元気がなくなる

- 意識がもうろうとする、けいれんする

- 血圧が下がる、ショック状態

- 心停止に至ることも

6-4診断の方法

診断には、いくつかの検査を組み合わせて行います。

主な検査

- 問診・診察:症状や家族歴、身体の状態を詳しく調べます

- 心臓超音波検査(心エコー):心臓の大きさ、筋肉の厚さ、ポンプの働き、弁の動き、血流の状態を評価します

- 心電図:心臓のリズム(不整脈の有無)や負担のかかり具合を調べます

- 胸部レントゲン:心臓や肺の大きさ・形、肺への血流などを確認します

- 血液検査:貧血、感染症、代謝異常、心筋のダメージなどを調べます

- MRIやCT:心臓の詳細な構造や機能を見ることも

- 心筋生検:必要に応じて心臓の組織を一部採取し、病気のタイプや原因を詳しく調べます

- 遺伝子検査:家族性や遺伝子異常が疑われる場合に行います

6-5 心筋症のタイプと特徴

拡張型心筋症(DCM)

- 心臓の筋肉が薄くなり、心臓の部屋(心室)が広がってしまう

- ポンプ機能が低下し、全身に十分な血液が送れなくなる

- 主に心不全症状(息切れ、むくみ、疲れやすい)が目立つ

肥大型心筋症(HCM)

- 心臓の筋肉が異常に厚くなり、心臓の中がせまくなる

- 血液の流れが悪くなったり、不整脈が出やすくなったりする

- 運動時の失神や突然死のリスクが上がることがある

拘束型心筋症(RCM)

- 心臓の筋肉が固くなり、拡がりにくくなる

- ポンプ機能は保たれていることが多いが、心臓がうまく拡がらず、血液が十分に入らなくなる

- むくみやお腹の張り、肝臓が大きくなるなどの症状が目立つ

6-6 主な治療方法

心筋症の治療は「完治させる」ことが難しい病気ですが、症状をやわらげ、進行を遅らせ、できるだけ普通の生活ができるようにサポートすることが目標です。なお、治療内容は症状や進行度、心筋症のタイプによって異なることはいうまでもありません。

薬物療法

- 心不全治療薬

利尿薬(体の余分な水分を出す)、ACE阻害薬やARB(血管を広げて心臓の負担を減らす)、β遮断薬(心臓の動きを穏やかにする)など

- 強心薬

心臓のポンプ機能を助ける

- 不整脈治療薬

心臓のリズムの乱れを抑える

生活指導

- 塩分や水分の管理、バランスのよい栄養

- 運動や活動量は主治医と相談しながら無理のない範囲で行う

- 疲れやすい時は休養を優先する

補助循環・機械治療

- ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)

重い不整脈や心停止を予防する

- 補助人工心臓(VAD)や心臓移植

重症で通常の治療が効かない場合に検討されます

その他

- 基礎疾患(感染症や代謝異常など)があればその治療もあわせて行います

- 心理的サポートやリハビリテーション

本人やご家族の不安を和らげ、社会や学校生活への復帰を目指します

6-7 回復後・長期的な経過とフォロー

心筋症は慢性的な病気であり、長期的な通院・検査・治療が必要です。

- 定期的に心エコーや心電図、血液検査を受け、病状の進行や合併症の有無を確認します

- 薬の調整や副作用のチェックも行います

- 体調や症状の変化(息切れ、むくみ、疲れやすさ、動悸など)には早めに対応します

学校や日常生活について

- 主治医と相談しながら、できる範囲で学校生活や運動に参加できます

- 運動会や体育などは、無理せず体調を優先しましょう

- 感染症や発熱時は特に注意し、無理せず安静にすることが大切です

6-8 ご家族の方へ

お子さんが「心筋症」と診断されると、初めて聞く病名や将来への不安、長期にわたる治療や生活管理に戸惑いを感じることと思います。しかし、現代の医療では多様な治療法があり、医療スタッフとご家族が力を合わせてサポートすることで、多くのお子さんが元気に成長し、学校生活や社会に参加しています。心配や疑問は一人で抱えず、時には主治医や看護師、ソーシャルワーカー、心理士などにも相談してください。家族みんなで協力し、無理をせず、お子さんの成長と毎日を一緒に支えていくことが何より大切です。

生まれたとき、心臓になんらかの異常のある人がいます。心臓病があっても自然に治ってしまう人もいれば、一回の手術で治る人もいます。何回もの手術が必要な人も、手術が難しく心臓に負担をかけないよう運動や日常生活を制限している人も、さまざまな病態の人が存在します。

それ以外に、生まれた後に心臓病に罹る人もいます。ずっと薬を飲み続けたり、運動制限が必要な人もいれば、外科手術、カテーテル治療が必要な人、ペースメーカなど、心臓の脈拍を上げたり、心臓の動きを助けたり、不整脈を治療するための器械を植込む必要がある人もいます。さらに重症の場合には、補助人工心臓や心臓移植が必要な人もいます。

症状が出なければ、心臓病を患っていても普通の人と見た目に変わりません。しかし、彼らは症状が出ないよう、運動や日常生活に制限をかけて、自分で病気と向き合い調整しながら社会の中で懸命に生きているのです。

とくに心臓病を持つお子さんは、他の子どもと同じように遊ぶことや運動することができない心の痛みを感じながら生活しています。もし、あなたの周りにそのような子がいたら、温かく接してあげてください。彼らと社会生活をともにする機会があれば、精神的な支えとなってあげてぐださい。